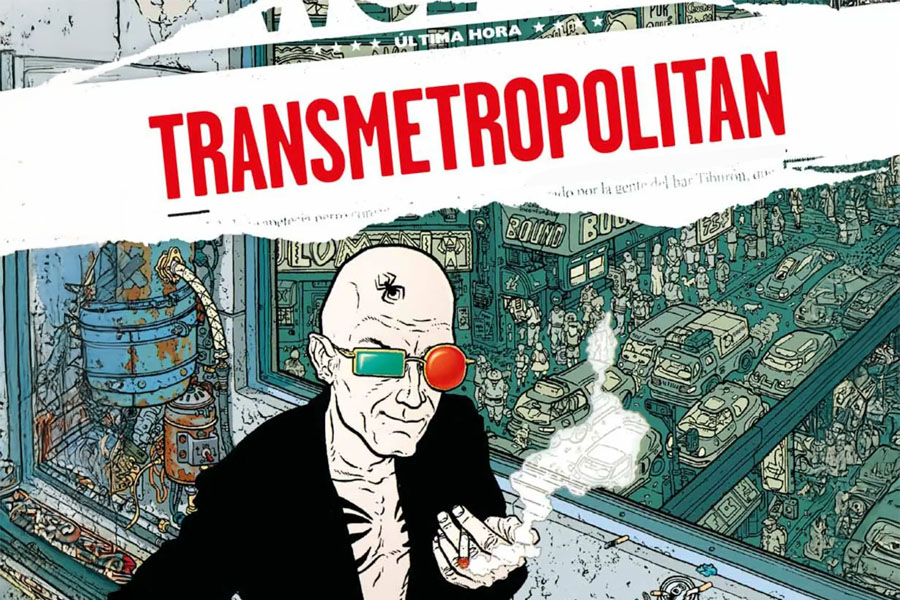

Hablar de «Transmetropolitan» es entrar en una de las sátiras políticas más intensas y lúcidas que produjo la historieta estadounidense en los años 90.

Publicada entre 1997 y 2002, escrita por Warren Ellis y dibujada por Darick Robertson, la obra es un torpedo directo contra la corrupción, la manipulación mediática y el cinismo institucional. Los primeros doce números aparecieron en Helix, un sello experimental de DC Comics destinado a ciencia ficción dura y público adulto. Helix duró poco: propuestas demasiado radicales para un mercado que no sabía bien dónde ubicarlas. Pero «Transmetropolitan» sobrevivió a su propio origen, migró a Vertigo y se convirtió en la obra que hoy se sigue leyendo como si se hubiera escrito en el presente.

El punto de partida de la historia ya contiene la clave de todo: Spider Jerusalem, un periodista recluido en la montaña, tiene que escribir un libro por contrato y fracasa. No porque le falte talento sino porque le falta aquello que lo vuelve quien es: la fricción con la ciudad. Spider puede huir del ruido, de la política, de la violencia institucional, de las pantallas omnipresentes… pero al hacerlo también huye de sí mismo. No puede escribir en la soledad, porque la soledad es silencio, y Spider necesita el caos, la mugre, la injusticia, la mentira.

La palabra necesita un enemigo

De esta manera, vuelve a la ciudad que odia, no por ambición sino por necesidad biológica: solo puede funcionar en conflicto. La ciudad es su oxígeno, aunque sea un veneno.

Esa Ciudad -nunca nombrada, pero siempre viva (como un personaje más)- es un paisaje saturado de pantallas, drogas legales e ilegales, religiones instantáneas, mutaciones corporales, pobreza estructural y una clase política que solo entiende el poder como herramienta de autoconservación (¿algo de esto te resulta familiar?). No es un futuro imaginado: es una distorsión apenas mínima de la vida contemporánea. Warren Ellis usa la ciencia ficción como lupa social. Darrick Robertson la dibuja como una criatura pulsante: cables, carteles, fluidos, basura, antenas, cirugías digitales, todo en simultáneo. El lector no navega el escenario: lo sufre. El resultado es un retrato barroco y cyberpunk.

Spider Jerusalem es un periodista que no quiere ser un héroe ni un moralista, quiere escribir. Y para hacerlo necesita dañar, incomodar, empujar. Su arma no es física, es simbólica: es la columna periodística. Su furia no es solo política, es ética. A Spider no le interesa la «verdad» como abstracción sino la mentira como mecanismo de control. Lo que combate no es un villano concreto sino la maquinaria de opresión que se alimenta de apatía ciudadana. Si escribe, lo hace para obligar al lector a despertarse. Si grita, grita porque el silencio sería una forma de complicidad.

La serie construye dos figuras presidenciales inolvidables: La Bestia, la encarnación del desprecio absoluto hacia el ciudadano, y La Sonrisa, la encarnación de la violencia amable, del totalitarismo marquetinero. No son parodias. Son destilaciones. Representan sistemas, no individuos. La Bestia gana porque gobierna con odio explícito. La Sonrisa gana porque gobierna con falsa empatía. Entre ambos se despliega un catálogo de horrores burocráticos donde la democracia es un decorado y los medios una extensión del poder.

La tensión central de «Transmetropolitan» no es tecnológica ni futurista sino moral: ¿qué hace un periodista cuando la democracia se volvió una marca? ¿Qué hace un ciudadano cuando la información dejó de ser un derecho y pasó a ser un producto? ¿Y qué hace un escritor cuando sabe que decir la verdad implica perderlo todo? Spider Jerusalem escribe porque no sabe hacer otra cosa. Pero, sobre todo, porque nadie más está dispuesto a hacerlo. Su furia es lo único que queda cuando las instituciones ya no funcionan.

Releer «Transmetropolitan» hoy produce un vértigo particular. Mucho de lo que Ellis escribió como exageración en los años 90 -las campañas digitales, la manipulación algorítmica, los candidatos construidos como marcas, la industria de la indignación, las fake news, el periodismo/espectáculo- es hoy parte del clima normalizado de cualquier sociedad. La historieta no anticipó el futuro: lo observó sin ilusiones. Lo leyó cuando aún era incipiente y lo devolvió como una advertencia.

A más de veinte años de su publicación, «Transmetropolitan» sigue siendo un manual feroz sobre el poder, la mentira, el periodismo y la responsabilidad cívica. Una obra que incomoda, pero que lo hace porque todavía importa. Porque, mientras exista alguien dispuesto a escribir contra el sistema -aunque sea desde una montaña, aunque sea desde la Ciudad que odia- la historia sigue abierta.

Esta nota surge a raíz de una relectura de «Transmetropolitan» y gracias a que se está editando por primera vez en el país por la argentina Ovni Press. Apenas va su primer tomo (de diez como mucho, si contabilizo los números sueltos originales).

En épocas de apertura de importaciones, que sabemos a dónde nos conduce, seguir apoyando editoriales nacionales es, también, un signo de resistencia.